|

|

镇海突发新冠疫情

有人逆行,有人坚守

在无数争分夺秒阻击疫情的身影中

一张张年轻的面孔

成为抗击疫情的重要力量

疫情在前,重任在肩

以青春之初心

担青春之使命

这群年轻小将

发出“战‘疫’有我,必当‘青’尽全力”的铮铮誓言

青春力量:战“疫”一线当先锋

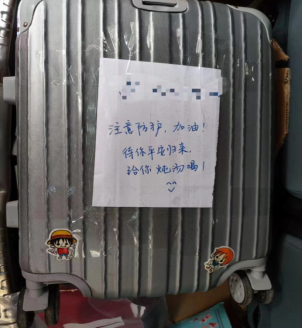

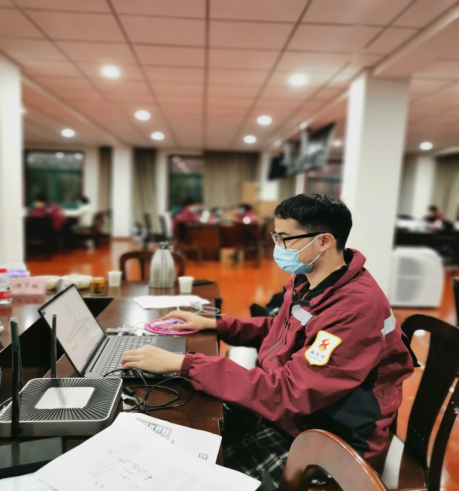

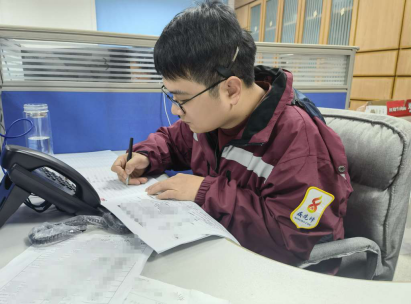

“非常紧急,马上到中心集合!”12月6日凌晨,张言武、李梦颖、褚衍茹、吴宪昊等十几名应急队员几乎是同时接到疫情防控任务,30分钟后便集结出发。到镇海后,所有人员就没有“一天”的概念了,忙到凌晨是常态,最开始几天都是通宵摸排、统计和赶报告。“实在困的时候,我们就趴在桌上眯一会,年轻人嘛,抗一抗就过去了”,说这话时雷松正在紧张的进行数据处理,他是2019年8月入职的,两年的一线历练,让他积累了不少疫情防控经验,在这次处理镇海疫情中也显得从容淡定。

“这几天身体有没有哪里不舒服?是否和确诊病例后又接触了别人?你有没有乘坐公共交通?有没有去过生命阳光艾灸馆?还去了哪些地方?过程中有没有规范佩戴口罩?接触的对方有没有佩戴口罩?”……这些问题,对于流调员邹沅杰、何昕、冯玥溢等人已经是烂熟于心,疫情发生后,每增加一名确诊患者,就有许多相应的密切接触者和次密切接触者。

“要找出密接、次密接最基础的功夫就是‘问’,不厌其烦,刨根问底,打破砂锅地问。”邹沅杰自从来到流调组,每天大部分时间就是不停地打电话,他说:“提问不是最难的,难的是‘寻找记忆’”。怎么样才能让确诊病例或是密接人员准确记起自己最近的行程?查监控、看手机付款记录、聊天记录、照片以及询问身边熟人,流调队员们使出浑身解数。“有时候遇到不会说普通话的老年人,流调时间就要花的更多了”,何昕正在整理一份流调记录,“完整地还原确诊病例或密接者的行程轨迹,一般一次流调工作下来,差不多要花费五六个小时”。

“喂,您好,请问是张先生吗?我是宁波疾控工作人员,请问您现在住哪里?是在酒店隔离吗?在哪个酒店?” 密接流转统计组的张言武正在紧锣密鼓地进行电话核实,几十个电话下来,他的声音变得有些沙哑,长时间地熬夜黑眼圈十分明显,他说:“我这组的工作一般是拿到密接、次密接名单了,再打电话跟进核实,必须要确保人员隔离信息真实”。

青春信念:越是艰难越向前

“你去哪儿?”

“中心又到了一批样本,人手不够,我得马上去收样”

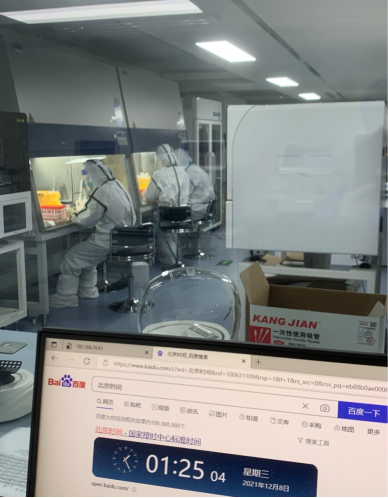

深夜十一点,万籁俱寂,漆黑的夜里亮起点点星光,张文红接到电话后,随手拿起外套来不及和家人多说就往单位赶,平时拥挤的马路上此时显得空荡荡,这已经是她第三次接到紧急通知。“这几天检测样本量都很大,紧急赶来的不止我一个”,在路上遇到了同来收样的金秋妍、桑国鑫,她们麻利地穿上防护服后,迅速开始消毒、排序、扫码……为病毒检测做好前期准备。“时间就是生命,疫情面前每个人都在与时间赛跑”,想到还有不少市民还在焦急等待核酸检测结果,“收样人”又加快了步伐。

凌晨1点多,实验室灯火通明,检测人员正在紧张有序地工作。从接收样本、实验准备,到核酸提取、PCR检测,再到最后的废弃物无害化处理,整个环节前后要经历十来个步骤,“每个环节都是精细活,任何一个环节都不能出错”,王蓉说,“长时间穿戴防护服和N95口罩,会觉得头晕,不过现在已经适应和习惯了,流程也很熟悉了,速度比刚开始快了一倍多”。

除核酸检测外,毛洋承担了病毒基因测序工作。“简单来说,测序可以得到病毒全基因组序列”,她说,“将其与数据库中的其他序列比对,就能大概掌握这株病毒最可能源自哪里,进一步也可以分析病毒序列哪里发生了改变……”12月6日,数据下机后经过序列拼接等步骤,毛洋展示出了这株病毒的全基因序列。通过这一先进的“全基因组测序”技术,能让病毒“现出原形”,为溯源工作提供精准科学依据。

青春之声:用声音传递正能量

“我可以马上到岗,只要单位有需要”,没想到正在休产假的徐可叶在听闻疫情防控人手紧缺后,第一时间向组织请缨,主动要求回岗上班,投入疫情防控中。一个电话值班下来,起码五六个小时,性格大大咧咧的她却总说,“不需要特殊照顾,大家都一样,能为群众多解决一个问题我就觉得没白来”。

同样还有今年刚入职的90后中共党员褚堃,已经连续值守了好几个夜班,晚上电话也没停过,遇到很多来甬人员行程码变黄码或红码的,车也坐不了,酒店也不让住,没地方去,褚堃也替他们担心,“别着急!”一句安慰、一声关怀,给寒冷的冬天增添了一丝温暖。

青春的力量,是时代的脊梁。疫情当前,年轻的疾控人正以自己的实际行动践行奉献精神,以自己的满腔热血书写无畏篇章。

惟其艰难,方显勇毅,惟其笃行,才弥足珍贵,惟有“疫”路同行,方见黎明曙光。